明日に架ける橋

●倭建命

津市の我が草庵、時々来客がある。「三重県は修学旅行以来ですね」と仰って下さる方もいるが中には「三重県は初めてです」と平気な顔で宣う御仁。大抵は伊勢が三重県にあるとの認識が欠如している。松阪牛や伊勢神宮は知っていても、それが三重県と結びつかない。マイナーな県という証左か。しかしこの“三重”の名は倭建命(やまとたけるのみこと)の言葉に由来するのです。「わが足三重のまかりなして、いと疲れたり」。鈴鹿の熊褒野で亡くなる前に語った言葉らしい。皇子にして武人、西征、東征と各地のその武勇伝を遺しているので、皆様の身近にも記念碑が見付かるかも知れませんね。

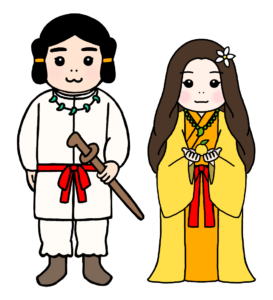

さて、そんな武勇に勝る倭建命ですが、その后、弟橘比売命(おとたちばなひめのみこと、以下「弟橘」)に関する愛の悲話が古事記に記されています。父、景光天皇の命を受けた倭建命は関東にやって来ました。三浦半島から房総半島に渡ろうとすると、海峡の神が渦潮を発生させて航行を妨害します。そこで登場するのが上述の后、弟橘です。「私が海に入りましょう。あなたに代わって海に入って海の神を鎮めます。あなた様は任務を全うして下さい」。そして歌を詠むのです。

さて、そんな武勇に勝る倭建命ですが、その后、弟橘比売命(おとたちばなひめのみこと、以下「弟橘」)に関する愛の悲話が古事記に記されています。父、景光天皇の命を受けた倭建命は関東にやって来ました。三浦半島から房総半島に渡ろうとすると、海峡の神が渦潮を発生させて航行を妨害します。そこで登場するのが上述の后、弟橘です。「私が海に入りましょう。あなたに代わって海に入って海の神を鎮めます。あなた様は任務を全うして下さい」。そして歌を詠むのです。

「さねさし 相武(さがむ)の 小野に 燃ゆる火の 火中に立ちて 問いし君はも」

草薙剣(くさなぎのつるぎ)、焼津市の名の由来ともなる故事ですが、この三浦半島に来る直前、相模の国で謀略に嵌り煙火に囲まれる危機に陥ります。この時、伊勢の倭比売命(やまとひめのみこと)から授かった剣で草を薙いで九死に一生を得ますが、その時の剣を草薙剣、その地を焼津と呼ぶようになりました。そして、その窮地の最中、倭建命は弟橘の安否を気遣い、「お前は無事か!」と叫んだのです。我が命さえ危ない、その状況で妻の安否を気遣った、その思いやりを弟橘は決して忘れませんでした。

●上皇后陛下

この倭建命と弟橘の物語を彷彿させるのが上皇后陛下(以下“美智子妃”)の咄嗟の行動です。昭和50年の「ひめゆりの塔事件」。戦後初の沖縄公式訪問の際、数日前からひめゆりの塔近くに潜伏していた過激派が当時の皇太子を狙って火炎瓶を投げたのです。その瞬間、美智子妃は皇太子の前に出て、我が身で庇う仕草をされました。脊椎反射的な動きというものは普段からの意識の蓄積無しには出来るものでは有りません。その後も美智子妃は上皇を支えることに注心されていることが覗えます。平成二十四年三月十一日、震災一周年の追悼式でのことです。心臓バイパス手術後の天皇(当時)を気遣い、危急時には「私が支える」との覚悟、和装で列席されました。洋装だとハイヒールとなり機敏な動きが出来ない、との判断からです。こうした意識を抱くようになった背景に付いて、1998年開催の第26回IBBY(国際児童図書評議会)ニューデリー大会でご自身が講演された内容と繋がっているように思えます。以下は抜粋です。

この倭建命と弟橘の物語を彷彿させるのが上皇后陛下(以下“美智子妃”)の咄嗟の行動です。昭和50年の「ひめゆりの塔事件」。戦後初の沖縄公式訪問の際、数日前からひめゆりの塔近くに潜伏していた過激派が当時の皇太子を狙って火炎瓶を投げたのです。その瞬間、美智子妃は皇太子の前に出て、我が身で庇う仕草をされました。脊椎反射的な動きというものは普段からの意識の蓄積無しには出来るものでは有りません。その後も美智子妃は上皇を支えることに注心されていることが覗えます。平成二十四年三月十一日、震災一周年の追悼式でのことです。心臓バイパス手術後の天皇(当時)を気遣い、危急時には「私が支える」との覚悟、和装で列席されました。洋装だとハイヒールとなり機敏な動きが出来ない、との判断からです。こうした意識を抱くようになった背景に付いて、1998年開催の第26回IBBY(国際児童図書評議会)ニューデリー大会でご自身が講演された内容と繋がっているように思えます。以下は抜粋です。

「父のくれた古代の物語の中で,一つ忘れられない話がありました。

年代の確定出来ない,6世紀以前の一人の皇子の物語です。倭建命(やまとたけるのみこと)と呼ばれるこの皇子は,父天皇の命を受け,遠隔の反乱の地に赴いては,これを平定して凱旋するのですが,あたかもその皇子の力を恐れているかのように,天皇は新たな任務を命じ,皇子に平穏な休息を与えません。悲しい心を抱き,皇子は結局はこれが最後となる遠征に出かけます。途中,海が荒れ,皇子の船は航路を閉ざされます。この時,付き添っていた后,弟橘比売命(おとたちばなひめのみこと)は,自分が海に入り海神のいかりを鎮めるので,皇子はその使命を遂行し覆奏してほしい,と云い入水し,皇子の船を目的地に向かわせます。この時,弟橘は,美しい別れの歌を歌います。

さねさし相武(さがむ)の小野(をの)に

燃ゆる火の火中(ほなか)に立ちて問ひし君はも

このしばらく前,建(たける)と弟橘(おとたちばな)とは,広い枯れ野を通っていた時に,敵の謀(はかりごと)に会って草に火を放たれ,燃える火に追われて逃げまどい,九死に一生を得たのでした。弟橘の歌は,『あの時,燃えさかる火の中で,私の安否を気遣って下さった君よ』という,危急の折に皇子の示した,優しい庇護の気遣いに対する感謝の気持を歌ったものです。

悲しい『いけにえ』の物語は,それまでも幾つかは知っていました。しかし,この物語の犠牲は,少し違っていました。弟橘の言動には,何と表現したらよいか,建と任務を分かち合うような,どこか意志的なものが感じられ,弟橘の歌は――私は今,それが子供向けに現代語に直されていたのか,原文のまま解説が付されていたのか思い出すことが出来ないのですが――あまりにも美しいものに思われました。『いけにえ』という酷(むご)い運命を,進んで自らに受け入れながら,恐らくはこれまでの人生で,最も愛と感謝に満たされた瞬間の思い出を歌っていることに,感銘という以上に,強い衝撃を受けました。はっきりとした言葉にならないまでも,愛と犠牲という二つのものが,私の中で最も近いものとして,むしろ一つのものとして感じられた,不思議な経験であったと思います。

この物語は,その美しさの故に私を深くひきつけましたが,同時に,説明のつかない不安感で威圧するものでもありました。

古代ではない現代に,海を静めるためや,洪水を防ぐために,一人の人間の生命が求められるとは,まず考えられないことです。ですから,人身御供(ひとみごくう)というそのことを,私が恐れるはずはありません。しかし,弟橘の物語には,何かもっと現代にも通じる象徴性があるように感じられ,そのことが私を息苦しくさせていました。今思うと,それは愛というものが,時として過酷な形をとるものなのかも知れないという,やはり先に述べた愛と犠牲の不可分性への,恐れであり,畏怖(いふ)であったように思います。

まだ,子供であったため,その頃は,全てをぼんやりと感じただけなのですが,こうしたよく分からない息苦しさが,物語の中の水に沈むというイメージと共に押し寄せて来て,しばらくの間,私はこの物語にずい分悩まされたのを覚えています。」(宮内庁HPより)

●海を鎮めるキリスト

弟橘の物語を沈思しつつ想起するのはキリストが波を鎮めた物語でした。

「そこで弟子たちは、群集をあとに残し、舟に乗っておられるままで、イエスをお連れした。他の舟もイエスについて行った。すると、激しい突風が起こり、舟は波をかぶって、水でいっぱいになった。ところがイエスだけは、とものほうで、枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして言った。『先生。私たちがおぼれて死にそうでも、何とも思わないのですか。』イエスは起き上がって、風をしかりつけ、湖に『黙れ、静まれ』と言われた。すると風はやみ、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。『どうしてそんなにこわがるのです。信仰がないのは、どうしたことです。』彼らは大きな恐怖に包まれて、互いに言った。『風や湖までが言うことをきくとは、いったいこの方はどういう方なのだろう。』」(マルコ4章35節~41節)。

「そこで弟子たちは、群集をあとに残し、舟に乗っておられるままで、イエスをお連れした。他の舟もイエスについて行った。すると、激しい突風が起こり、舟は波をかぶって、水でいっぱいになった。ところがイエスだけは、とものほうで、枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして言った。『先生。私たちがおぼれて死にそうでも、何とも思わないのですか。』イエスは起き上がって、風をしかりつけ、湖に『黙れ、静まれ』と言われた。すると風はやみ、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。『どうしてそんなにこわがるのです。信仰がないのは、どうしたことです。』彼らは大きな恐怖に包まれて、互いに言った。『風や湖までが言うことをきくとは、いったいこの方はどういう方なのだろう。』」(マルコ4章35節~41節)。

「待てば海路の日和あり」「揺れない船は沈む」等々、人生を航海に例えた諺は沢山有ります。さて、舞台はイスラエル北部、ガリラヤ地方の湖です。キリストの弟子達の内、幾人かはこの湖での漁を生業とする者たちでした。しかし激しい突風にプロ集団も為す術が有りません。狼狽える弟子達、イエスが「黙れ、静まれ」の一言を発すると荒れ狂う波は凪へとその姿を変えました。さて、私達の人生という航路、様々な高波が私達の行く手を阻みます。失業、闘病、家族の死、色々です。しかしキリストは言われました。

「あなたがたは心を騒がせてはなりません。神を信じ、またわたしを信じなさい」(ヨハネ14章1節)。

●明日に架ける橋

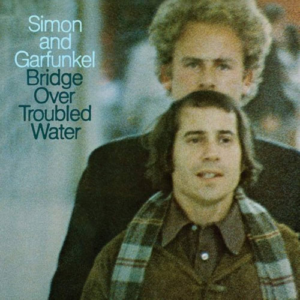

この荒れ狂う波、橋があれば助かりますね。そんな歌が有りました。「明日に架ける橋」(詩:ポール・サイモン)。往年の名曲です。以下、第一節です。

明日に架ける橋(Bridge Over Troubled Water )

When you’re weary, feeling small When tears are in your eyes, I will dry them all

I’m on your side When times get rough And friends just can’t be found Like a bridge over troubled water I will lay me down Like a bridge over troubled water I will lay me down

立ち上がる気力さえ失せ果て、なんてちっぽけなんだ、って。

そんな夜が君にもあるだろ。

泣いていいんだよ。僕が拭ってあげるから。

たった一人の友さえ見付からない、堪らなく辛いよね。

でも僕は君の味方だよ。

君を呑み込む濁流が、でもそれを超える橋があれば対岸に渡れるだろう。

そう、僕が命を懸けてその橋になってあげるよ。

歌詞では人生の逆境を「Troubled Water(濁流)」と表しました。そして君を助ける“僕”は濁流を蓋う橋になろう、というのです。I will lay me down(身を横たえる)。ところが、このI will lay me downというフレーズ、意図して引用したのでは、と思える聖書の箇所が有るのです。

I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep.

「わたしは良い牧者です。良い牧者は羊たちのためにいのちを捨てます」

(ヨハネ10章11節)。

信長、秀吉、家康何れの武将も将棋を好んでいたことが知れています。将棋は自分の王様を護る為に他の駒は犠牲になります。下位の者が犠牲となって上位者を護る、それが戦国時代の常識であり、また今の世の常なのでしょう。しかしキリストはその真逆でした。良い牧者(キリスト)は羊(私達)の為にいのちを捨てる(lays down his life)と仰るのです。

●犠牲を伴う愛

弟橘は倭建命の為に自らが入水し航路を拓きましたが、キリストは自らが濁流に架かる橋となって対岸(天国)への道を繋いで下さいました。美智子妃は弟橘の投身に付き、「愛と犠牲という二つのものが,私の中で最も近いものとして,むしろ一つのものとして感じられた,不思議な経験であったと思います」と語られました。愛と犠牲という二つのものが融合する、その概念を抱かれた時、美智子妃の脳裏にはもう一つの愛の物語が過ったと思うのです。上述したキリストの物語、その究極である十字架です。カトリック信者であった美智子妃は当然乍ら、聖書にも精通しておられますが、立場上、口に出来ないことも多々あるものと拝察します。倭建命という過去の皇子ではなく、今生きる貴方の為、そうです、貴方の為にこそ命を捨ててその愛を示して下さった方がいる、そのことをお伝えしたかったのでは、と思えてなりません。

Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends.

「人が自分の友のためにいのちを捨てること、これよりも大きな愛はだれも持っていません」(ヨハネ15章13節)。