第20回 地下室の住民

地下室の住民

●天然の冷室

済州島|鍾乳洞

熱帯夜が続きますね。先日TVで耳にした話ですが、睡眠中に冷やすべきは“脳”らしいです。発熱量/面積が最も多いこと、また発汗等の指令を司る自律神経の中枢があること、がその理由のようです。

お隣の国もやっぱり暑いそうです。もう二十年も前、済州島の酷暑を経験しました。「こりゃたまらん!」と途中脱落者(帰国者)も出る始末。ところが観光コースの途中に鍾乳洞があった。猛暑の中のオアシス。整備された階段を降りると、いきなりの冷気に包まれ気分爽快、頭も冴える。ここなら斬新なアイデアも生まれそうだ(人にもよるか、凡夫はあきません)。足が止まったが、後続観光客の鼻息に煽られトコロテン式に押し出された。

●地下牢

同じ地下でもこれが監獄となるとどうだろう。戦国時代、約一年に亘って地下牢に幽閉された男がいた。黒田官兵衛である。織田信長に謀反した荒木村重を翻意させるべく有岡城を訪ねるも、捕らえられ地下の土牢へ放り込まれた。その約一年間、村重との緊迫した心理戦を描いた小説がある。米澤穂信著の「黒牢城」だ。村重が頼りとするのは中国の巨人、毛利輝元。しかしその巨人、中々の曲者。援軍どころか一葉の文も寄こさない。その輝元への不信がやがては狭い城内での相互不信へと醸成される。そして村重自身がその渦中へと溺れる。「一体誰が織田方と内通しているのだ」。不安な胸中を衝くように、城内では奇怪な事件が次から次へと勃発する。見えない敵に追い詰められた村重、腹心すら信じることも出来ず、足は地下牢へと降りる。冷牢に待つは鬼才、官兵衛。さて此処は土牢なのか蟻地獄なのか。愉快そうに謎の解き明かしを披露する官兵衛、囚人?、否、既に囚人は村重なのか。

同じ地下でもこれが監獄となるとどうだろう。戦国時代、約一年に亘って地下牢に幽閉された男がいた。黒田官兵衛である。織田信長に謀反した荒木村重を翻意させるべく有岡城を訪ねるも、捕らえられ地下の土牢へ放り込まれた。その約一年間、村重との緊迫した心理戦を描いた小説がある。米澤穂信著の「黒牢城」だ。村重が頼りとするのは中国の巨人、毛利輝元。しかしその巨人、中々の曲者。援軍どころか一葉の文も寄こさない。その輝元への不信がやがては狭い城内での相互不信へと醸成される。そして村重自身がその渦中へと溺れる。「一体誰が織田方と内通しているのだ」。不安な胸中を衝くように、城内では奇怪な事件が次から次へと勃発する。見えない敵に追い詰められた村重、腹心すら信じることも出来ず、足は地下牢へと降りる。冷牢に待つは鬼才、官兵衛。さて此処は土牢なのか蟻地獄なのか。愉快そうに謎の解き明かしを披露する官兵衛、囚人?、否、既に囚人は村重なのか。

●村重の目算

「官兵衛。知恵を出せ」。村重には成算があった。「官兵衛という男は、よく切れる。切れるがゆえに、小寺家で宿老たちを差し置いて主君の信を得た。切れるがゆえに、小寺は織田に付くべしと訴えた。そして、切れるがゆえに小寺の重臣では満足せず、織田に近づいて、羽柴筑前守秀吉の臣であるかのごとく振る舞った。それほどに切れ、また切れることを誇らずにはいられぬのが黒田官兵衛という男だ」。

「官兵衛。知恵を出せ」。村重には成算があった。「官兵衛という男は、よく切れる。切れるがゆえに、小寺家で宿老たちを差し置いて主君の信を得た。切れるがゆえに、小寺は織田に付くべしと訴えた。そして、切れるがゆえに小寺の重臣では満足せず、織田に近づいて、羽柴筑前守秀吉の臣であるかのごとく振る舞った。それほどに切れ、また切れることを誇らずにはいられぬのが黒田官兵衛という男だ」。

成程、官兵衛には知略で人に優るというプライドがある。人の解けぬ難題は却って官兵衛の優越心を刺激する。そして事は村重の目算通りに展開した。官兵衛の口から出る言葉の一つひとつが天啓かと思える程の慧眼を示し、村重がお手挙げだった事象を裏側から見事に解明して見せた。もう一つの成算もあった。官兵衛の命は自分の手中にある、すなわち官兵衛は自分に取り入ることで延命という代償を得ようという魂胆がある、さすがの官兵衛も命は惜しいはず、と。しかし何れが相手の命を手中に収めているのだろう。

●官兵衛の秘意

「摂州様(村重)には、最早信の置ける人がおりませぬ」と官兵衛は言う。そう言われても村重には地下牢の鬼才に尋ねるしかなかった。「おのれの知恵への自負が抑えきれぬ男だ」と、村重はそう思ってきたが、その自分の軽慮浅謀に愕然とする日が到来する。織田軍に囲まれて九か月、毛利方の援軍も望み薄となり万策尽きようとしていた頃だった。不意に官兵衛が口を開いた。

「策は、一つしかありませぬ」威儀を正し官兵衛は続ける。

「摂州様(村重自身)直々に毛利本国の安芸まで出向き、鞆の将軍家(足利義昭が広島県福山市に築いた亡命政権)と通じて毛利家当主右馬頭輝元様に談判いたさば、話は別と存ずる。毛利にも体面というものがござる。摂津守様御自らの来駕に返礼を致さねばあまりに不面目、家中が揺らぎまする。必ずや、兵を出すでござろう」

「何と」、と村重はこの策に驚嘆しつつも心酔する。

家と家との談判に頭領自らが使者に立つというのは、村重も聞いたことがない。単純ながらも常道に外れた、それゆえに思いつきもしなかった奇策である。将軍家を巻き込むというのも、いかにも、もっともらしい。

だが、、、まだ村重にはその奇策に無批判に飛び付く程呆けてはいなかった。瞑目し、自問する。「毛利は来ない。幾度も考え抜いた。そしてわかっていたはずだ。毛利は来ないと。しかし、胸の内のどこかに、よもやという思いが残っている。人は、おのれが破滅するという読みを認めないためなら、どんな些細な奇瑞にもしがみつく。そこを官兵衛に衝かれた」。

「官兵衛、おぬし……牢の中から、儂を殺そうとしたか」。

気付いてしまえば全て明白、敗色濃い戦場を去った者を、一体誰が、『成る程あれは助けを呼びに行ったのだ』と信じるだろうか。まして村重は大将、落城まえの城から大将一人が抜け出すなど、物語にも聞いたことがない。村重は言う。「おぬしの策に乗れば、儂は千載に悪名を残すこと必定じゃ。おぬし、儂の首を討ち取る代わりに、儂の名をば討ち取らんとしたか」。ここに至って漸く村重は官兵衛の企みの遠大さに項垂れる。

「官兵衛おぬし、この十月(とつき)は、すべてこのためであったか」。

そう、十月も有岡城が持ち堪えたのは官兵衛の神的な助言によるものだが、同時にそれは回帰不能点(信長への帰参許容期間)を越えさせようとする“毒”が忍ばされていたのだ。

官兵衛は不敵な笑みを浮かべる。「たとえ儂の名を地に落としても、おぬしの武功になどはならぬぞ。なにゆえそれほど儂を憎んだか。命助けたこの儂を」。村重が言うと、官兵衛は哄笑した。「摂州様の都合で勝手に生かしたものを、恩着せがましく命助けたと仰せられてはまことに笑止。それがしが殺せと請い願ったこと、よもやお忘れではござりますまい」。「生かしたことを恨むと言うか。それほどに、牢に入れられたことが不面目であったか」。「面目など!」

濁った目に射され、村重は思い当たる。

「よもや、松壽丸のことか」。「………」。応えはない。つまり、それだ。

松壽丸とは官兵衛の息子で人質として秀吉に預けられていた。官兵衛の村重説得が失敗したとしても、また村重に返り討ちにあったしても松壽丸に害が及ぶはずは無かった。しかし、官兵衛が有岡城から音信もなく戻らぬとなれば、“村重側に寝返った”と読むのが時代の常識。人質の松壽丸は処刑を免れない。秀吉はともかく、信長が許すはずがない。だからこそ官兵衛は村重に捕らえられた際、「なぜ殺さぬ!殺せ、村重!」と叫んだのだ。それをしなかった村重は官兵衛からすれば息子の命を奪った敵、しかし村重はこの官兵衛の心情にあまりに愚鈍であった。

村重が官兵衛の奸策を知るも時既に遅し。有岡城は間もなく落城、村重は毛利領へと逃走、七年を生き延びる。一方、官兵衛は望外の吉報と共に城を後にする。間違いなく処刑されたはずの松壽丸が生きていたのだ。盟友、竹中半兵衛の命を賭しての執り成しが奏功し、松壽丸(黒田長政)は難を逃れたという。その半兵衛は既に病死していたのだが。

村重が官兵衛の奸策を知るも時既に遅し。有岡城は間もなく落城、村重は毛利領へと逃走、七年を生き延びる。一方、官兵衛は望外の吉報と共に城を後にする。間違いなく処刑されたはずの松壽丸が生きていたのだ。盟友、竹中半兵衛の命を賭しての執り成しが奏功し、松壽丸(黒田長政)は難を逃れたという。その半兵衛は既に病死していたのだが。

●井の中の蛙

村重にとって官兵衛は何者だったのか。地下牢に幽閉しながら、その官兵衛の炯眼により己もまた有岡城に閉じ込められた。蛇使いの笛に踊るコブラのように、その巧言に酔わされ、気が付けば囚人が入れ替わっていた。地下牢からの声にあまりに無防備だった。

しかし、今の時代、私達は自分が“選んで”視聴しているはずの情報、実は“選ばされている”ことに気付かねばなりません。ユーチューブに次から次へと現れる番組、実は視聴者の閲覧履歴から“見たい情報”を自動的に提供してくれているのですね。多くの情報の中から自分で取捨選択しているつもりですが、背後では“レコメンド機能”が働き、最早、“井の中の蛙”状態に陥っている、正に官兵衛に手玉に取られた村重のようです。

●洗礼者ヨハネの声

地下牢に幽閉されながら、なおその“声”で村重を捉えた官兵衛の知略に感服しつつ、ある聖書の箇所を思い出しました。矢張り、自分が捕らえたはずの囚人の“声”に慄く権力者の話です。

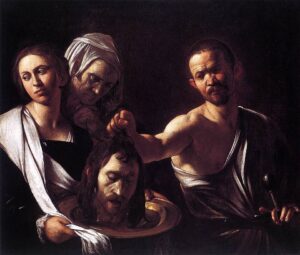

「イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々は『バプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だから、あんな力が、彼のうちに働いているのだ』と言っていた。別の人々は、『彼はエリヤだ』と言い、さらに別の人々は、『昔の預言者の中のひと妻ヘロデヤのことで、—ヘロデはこの女を妻としていた—人をやってヨハネを捕らえ、牢につないだのであった。これは、ヨハネがヘロデに、『あなたが兄弟の妻を自分のもねのとしていることは不法です』と言い張ったからである。ところが、ヘロデヤはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら、果たせないでいた。それはヘロデが、ヨハネを正しい聖なる人と知って、彼を恐れ、保護を加えていたからである。また、ヘロデはヨハネの教えを聞くとき、非常に当惑しながらも、喜んで耳を傾けていた。ところが、良い機会が訪れた。ヘロデがその誕生日に、重臣や、千人隊長や、ガリラヤのおもだった人などを招いて、祝宴を設けたとき、ヘロデヤの娘が入って来て、踊りを踊ったので、ヘロデも列席の人々も喜んだ。そこで王は、この少女に、『何でもほしい物を言いなさい。与えよう。』と言った。また、『おまえの望む物なら、私の国の半分でも、与えよう』と言って、誓った。そこで少女は出て行って、『何を願いましょうか』とその母親に言った。すると母親は、『バプテスマのヨハネの首』と言った。そこで少女はすぐに、大急ぎで王の前に行き、こう言って頼んだ。『今すぐに、バプテスマのヨハネの首を盆に載せていただきとうございます。』 王は非常に心を痛めたが、自分の誓いもあり、列席の人々の手前もあって、少女の願いを退けることを好まなかった。そこで王は、すぐに護衛兵をやって、ヨハネの首を持って来るように命令した。護衛兵は行って、牢の中でヨハネの首をはね、その首を盆に載せて持って来て、少女に渡した。少女は、それを母親に渡した。ヨハネの弟子たちは、このことを聞いたので、やって来て、遺体を引き取り、墓に納めたのであった。」(マルコ6章14節~29節)。

王は非常に心を痛めたが、自分の誓いもあり、列席の人々の手前もあって、少女の願いを退けることを好まなかった。そこで王は、すぐに護衛兵をやって、ヨハネの首を持って来るように命令した。護衛兵は行って、牢の中でヨハネの首をはね、その首を盆に載せて持って来て、少女に渡した。少女は、それを母親に渡した。ヨハネの弟子たちは、このことを聞いたので、やって来て、遺体を引き取り、墓に納めたのであった。」(マルコ6章14節~29節)。

●時空を超えて

人命すらその意のままに操る残虐王ヘロデ。耳の痛いことを言う洗礼者ヨハネを捕えたが、殺せず懊悩するという滑稽。「当惑しながらも、喜ぶ」、相反した心が自分の内に共棲する。ところが自ら放った軽率な言葉の故に、ヨハネを斬首。預言者は消えた。しかしイエスが現れ、ヨハネ同様、神の託宣を語り始めたのである。「ヨハネが死人の中からよみがえったのだ」とヘロデは戦慄する。そう、人の声は消せても、神の言葉は消すことが出来ません。

さて、この記事に続くのは有名な「五千人の給食」です。「ヨハネ斬首」は時代的には遡りますが、ヘロデの回想として挿入されているのです。そして三つの福音書(マタイ、マルコ、ルカ)全てがヘロデの回想を記録しています。換言すると、五千人の給食の物語を展開する序章としてヨハネ斬首事件が挿入されたとも言えます。マルコが福音書を執筆した頃、既にペテロ、パウロといった使徒達は殉教していました。迫害者達は「神の声」を根絶やしにしようと必死なのです。しかし、ここにバトンを受けたマルコが福音を綴ります。五つのパンが手から手へ渡される度に倍増し、遂には五千人の腹を満たしたように。そう、この「神の言葉」も同じなのです。たといペテロが、そしてパウロが地上から消えたとしても「神の言葉」は最後の一人にまで届けられるのです。

そして今、あなたの耳にも、この「神の言葉」が届けられました。かつてヘロデ王が、そしてローマのネロ皇帝が消そうとした言葉です。何千年、何万キロという時空を超えて此処に届けられているのです。是非、この「神の言葉」である聖書に耳を傾けていただければと心よりお勧め致します。